redfundamentos reúne espacios vinculados al mundo de la arquitectura y la universidad en España e Iberoamérica · redfundamentos.com

Publicación asociada a las Escuelas de Arquitectura de España e Iberoamérica · ritafundamentos.com

Buscador de cursos, masters y formación de posgrado en España e Iberoamérica · cursosfundamentos.com

Selección de obras y noticias · blogfundamentos.com

Arquitectos y estudiantes debaten sobre temas académicos y profesionales · forofundamentos.com · PROXIMA APERTURA

Base de datos sobre autores, textos publicados e inéditos y tesis doctorales · archivofundamentos.com · PROXIMA APERTURA

OBRAS

1/24/2024

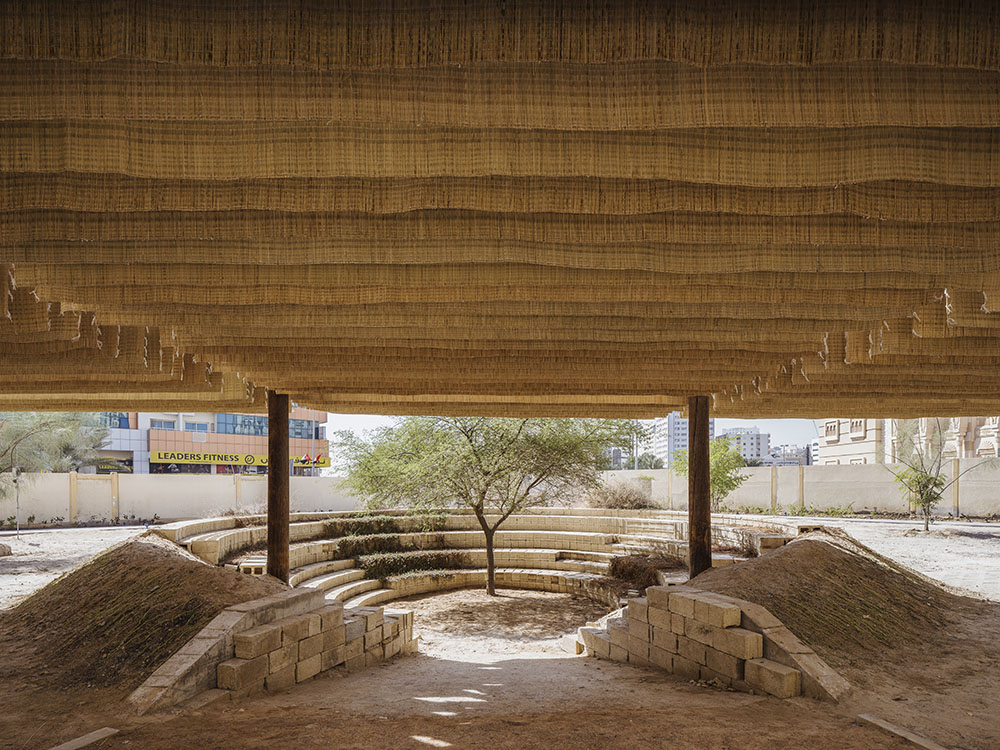

Umbral crudoEn un contexto donde todo está al alcance, donde todo puede ser adquirido desde cualquier lugar de origen, y el enfoque de desarrollo capitalista ha erosionado la identidad local hasta el punto de destruir por completo vecindarios históricos, surge una pregunta fundamental: ¿Qué significa ser local?La escuela Al Qasimiyah ha dejado su función como escuela primaria y se ha convertido en una de las sedes de la SAT (Sharjah Architecture Triennial). En ese cambio de vocación, la escuela pasa de ser un espacio contenido en un muro perimetral cuya misión era cuidar a los niños, a buscar convertirse en un espacio abierto que se conecte con sus alrededores y la ciudad. Esta apertura crea nuevas formas de ocupar el espacio. Los nuevos accesos peatonales Norte y Oeste convergen en una plataforma, que brinda la oportunidad de remarcar este punto de encuentro y crear un umbral de bienvenida. Fotografía: Danko Stjepanovic (Cortesía de Sharjah Architecture Triennial)Este umbral se define mediante una sombra que crea condiciones para habitar el exterior. Requiere una estructura de soporte que puede ser construida con cualquier material disponible. Pero en este contexto, donde "todo" está "disponible", este concepto se vuelve borroso. Pensar en la economía del esfuerzo nos da un camino de búsqueda de eficiencia máxima, al transformar la materia prima en elementos arquitectónicos y, de esta manera, reducir al máximo la energía utilizada en la producción, transformación y transporte de los materiales.La Sharjah Electricity, Water and Gas Authority (SEWA) ha iniciado un proceso de reemplazo de postes de madera por unos metálicos, lo que ha dejado un centenar de postes de madera inmunizada almacenados en su depósito. Se seleccionan los mejores, se cortan las puntas dañadas y así se obtiene un paquete de troncos de distintas medidas, lo suficientemente altos para armar una estructura de la se suspende la sombra.

Fotografía: Danko Stjepanovic (Cortesía de Sharjah Architecture Triennial)Este umbral se define mediante una sombra que crea condiciones para habitar el exterior. Requiere una estructura de soporte que puede ser construida con cualquier material disponible. Pero en este contexto, donde "todo" está "disponible", este concepto se vuelve borroso. Pensar en la economía del esfuerzo nos da un camino de búsqueda de eficiencia máxima, al transformar la materia prima en elementos arquitectónicos y, de esta manera, reducir al máximo la energía utilizada en la producción, transformación y transporte de los materiales.La Sharjah Electricity, Water and Gas Authority (SEWA) ha iniciado un proceso de reemplazo de postes de madera por unos metálicos, lo que ha dejado un centenar de postes de madera inmunizada almacenados en su depósito. Se seleccionan los mejores, se cortan las puntas dañadas y así se obtiene un paquete de troncos de distintas medidas, lo suficientemente altos para armar una estructura de la se suspende la sombra. Maqueta: Al BordeLa sombra se crea a partir de esteras de palma, un material ampliamente presente en el lugar, utilizado en diversas aplicaciones, desde los pisos de las casas hasta los cielos rasos de los souks, e incluso en cerramientos. Estas esteras pueden adquirirse fácilmente en cualquier bazar, ofreciendo una amplia variedad de tipos, tamaños, formas y texturas.Esta aproximación al proyecto resulta en una obra cruda y táctil, elaborada con materiales naturales que nos permiten establecer un discurso íntimo y directo con el lugar, enraizándonos en él. El umbral cumplirá la función de dar la bienvenida a los visitantes y, al mismo tiempo, será una forma de experimentar y poner a prueba el uso de este nuevo espacio, atrayendo la atención de quienes residen y trabajan en el área, invitándolos a cruzar sus límites.

Maqueta: Al BordeLa sombra se crea a partir de esteras de palma, un material ampliamente presente en el lugar, utilizado en diversas aplicaciones, desde los pisos de las casas hasta los cielos rasos de los souks, e incluso en cerramientos. Estas esteras pueden adquirirse fácilmente en cualquier bazar, ofreciendo una amplia variedad de tipos, tamaños, formas y texturas.Esta aproximación al proyecto resulta en una obra cruda y táctil, elaborada con materiales naturales que nos permiten establecer un discurso íntimo y directo con el lugar, enraizándonos en él. El umbral cumplirá la función de dar la bienvenida a los visitantes y, al mismo tiempo, será una forma de experimentar y poner a prueba el uso de este nuevo espacio, atrayendo la atención de quienes residen y trabajan en el área, invitándolos a cruzar sus límites. Detalle de maqueta: Al BordeEl proyecto perdurará mientras el espacio lo demande, ofreciendo la flexibilidad de ser montado y desmontado en otros lugares. Y cuando llegue el momento de finalizar su uso, los postes utilizados podrán retornar al depósito, esperando un nuevo propósito, mientras que las esteras, al ser tan versátiles, podrán encontrar fácilmente otro uso. Llegará el día en que estos materiales se degraden de forma natural, cerrando el ciclo de su vida de manera armoniosa con la naturaleza.

Detalle de maqueta: Al BordeEl proyecto perdurará mientras el espacio lo demande, ofreciendo la flexibilidad de ser montado y desmontado en otros lugares. Y cuando llegue el momento de finalizar su uso, los postes utilizados podrán retornar al depósito, esperando un nuevo propósito, mientras que las esteras, al ser tan versátiles, podrán encontrar fácilmente otro uso. Llegará el día en que estos materiales se degraden de forma natural, cerrando el ciclo de su vida de manera armoniosa con la naturaleza.

1/10/2024

Así se hizo. Un Tívoli para LluèrniaEl proyecto de una instalación efímera para el Festival Lluèrnia en Olot transforma la extensión de un cráter de propiedad privada en un ámbito de encuentro.El paisaje volcánico de la Garrotxa se configura por más de cuarenta volcanes. El volcán de la Garrinada se sitúa en el límite norte de la población y su diámetro equivale, aproximadamente, al del centro histórico.La topografía del cráter recinta, acota el sitio. Por tanto, la intervención se concentra en cobijar y activar el lugar para reutilizarlo como un espacio comunitario. El umbral teje la infraestructura existente, la naturaleza, esquivando el soporte que otorga el suelo. Se urde así la encina que se erige aislada en el área más urbana con el bosque que la confronta en la ladera del volcán.PARA VER EL VÍDEO DEL PROYECTO, PULSA AQUÍ CULTURALLa instalación es un homenaje a la arquitectura de los envelats (carpas o entoldados), una arquitectura que tuvo su época de esplendor entre la segunda mitad del siglo XIX y el inicio de la Guerra Civil. Un homenaje a los oficios, a la belleza de la ligereza y al valor social intrínseco al hecho arquitectónico.Los envelats nacen con motivo de la popularización de los bailes de salón, que requerían espacios amplios semi permanentes para celebraciones. De esta necesidad surgió la oportunidad de utilizar la técnica de los marineros para la construcción de volúmenes livianos, económicos y transportables.El envelat se montaba y desmontaba en un solo día, aparecía y desaparecía como por arte de magia gracias al trabajo coordinado de los operarios. Grupos de aproximadamente diez personas al servicio de un montaje perfectamente pensado y ejecutado, donde el ingenio y el conocimiento técnico jugaban un papel determinante. Un espacio de celebración comunitaria, de cohesión, representativo de las costumbres sociales del momento.CIRCULARLa estrategia constructiva se define sobre objetivos de economía circular. Los materiales utilizados, cuerdas, cintas y poleas, retornan a su uso habitual al término de las dos noches de festival: pesca, transporte y desplazamiento de carga, respectivamente.Los 10 kilómetros de cuerda de polietileno tejen en abanico los 150 metros de diámetro del cráter. Las 50 cintas de camionero abrazan los árboles del bosque para evitar desgastar la corteza de sus troncos.Las 50 poleas resuelven la transición entre las cintas y las cuerdas posibilitando la tensión de estas.Los 100 leds sujetados por mosquetones iluminan el espacio cobijado y se convierten, mediante hilos suspendidos, en campo de juego.EPÍLOGODe día, la sombra es la protagonista fundiéndose en el atardecer. De noche, la luz toma su relevancia inundando la instalación y, por extensión, el Festival.El espacio cubierto se transforma así en habitado, público, generando una interacción lúdica entre quienes lo habitan. Desde el interior se construye un tablero de juego de carrera de luciérnagas, y desde el exterior se observa un espectáculo de centellas volcánicas.

CULTURALLa instalación es un homenaje a la arquitectura de los envelats (carpas o entoldados), una arquitectura que tuvo su época de esplendor entre la segunda mitad del siglo XIX y el inicio de la Guerra Civil. Un homenaje a los oficios, a la belleza de la ligereza y al valor social intrínseco al hecho arquitectónico.Los envelats nacen con motivo de la popularización de los bailes de salón, que requerían espacios amplios semi permanentes para celebraciones. De esta necesidad surgió la oportunidad de utilizar la técnica de los marineros para la construcción de volúmenes livianos, económicos y transportables.El envelat se montaba y desmontaba en un solo día, aparecía y desaparecía como por arte de magia gracias al trabajo coordinado de los operarios. Grupos de aproximadamente diez personas al servicio de un montaje perfectamente pensado y ejecutado, donde el ingenio y el conocimiento técnico jugaban un papel determinante. Un espacio de celebración comunitaria, de cohesión, representativo de las costumbres sociales del momento.CIRCULARLa estrategia constructiva se define sobre objetivos de economía circular. Los materiales utilizados, cuerdas, cintas y poleas, retornan a su uso habitual al término de las dos noches de festival: pesca, transporte y desplazamiento de carga, respectivamente.Los 10 kilómetros de cuerda de polietileno tejen en abanico los 150 metros de diámetro del cráter. Las 50 cintas de camionero abrazan los árboles del bosque para evitar desgastar la corteza de sus troncos.Las 50 poleas resuelven la transición entre las cintas y las cuerdas posibilitando la tensión de estas.Los 100 leds sujetados por mosquetones iluminan el espacio cobijado y se convierten, mediante hilos suspendidos, en campo de juego.EPÍLOGODe día, la sombra es la protagonista fundiéndose en el atardecer. De noche, la luz toma su relevancia inundando la instalación y, por extensión, el Festival.El espacio cubierto se transforma así en habitado, público, generando una interacción lúdica entre quienes lo habitan. Desde el interior se construye un tablero de juego de carrera de luciérnagas, y desde el exterior se observa un espectáculo de centellas volcánicas.

11/2/2023

Raw Rooms. 43 VPO en IbizaEn un entorno heterogéneo sin un tejido urbano claramente definido, la propuesta de viviendas sociales busca adaptarse al clima local, caracterizado por inviernos suaves y veranos cálidos con alta humedad. Ante el problema de la pobreza energética, se ha buscado que las viviendas no requieran sistemas activos de calefacción ni refrigeración, lo cual ha condicionado el diseño, desde la orientación del edificio hasta su sistema constructivo.El sistema constructivo emplea muros de carga de bloques de tierra compactada (BTC) de 20 cm de espesor y una densidad de aproximadamente 2000 kg/m3, proporcionando gran inercia térmica, suficiente masa para resolver la acústica entre vecinos con una sola hoja y una baja huella de carbono. Además, las arcillas confieren un comportamiento higrotérmico que ayuda a regular la humedad ambiental. Fotografía: José HeviaPriorizando el asoleo y la orientación hacia el mar para captar los vientos dominantes del Embat durante el día y del Terral por la noche, la propuesta organiza tres unidades de hasta cuatro viviendas por rellano alrededor de un patio, permitiendo ventilación cruzada en todas las tipologías. Se trata de un proyecto de alta densidad que concentra la edificación en una pieza cuya escala dialoga con los edificios circundantes. A la vez, adopta un grano más pequeño de retranqueos, en consonancia con el volumen de las viviendas unifamiliares vecinas, a través de discontinuidades que favorecen el uso de azoteas como terrazas o cubiertas vegetales.El resultado es una volumetría articulada, con profundidad y altura variables, que multiplicael número de esquinas, incrementando la velocidad del aire y mejorando la ventilación en un clima como el de Ibiza, donde el comportamiento del edificio en verano es especialmente relevante.

Fotografía: José HeviaPriorizando el asoleo y la orientación hacia el mar para captar los vientos dominantes del Embat durante el día y del Terral por la noche, la propuesta organiza tres unidades de hasta cuatro viviendas por rellano alrededor de un patio, permitiendo ventilación cruzada en todas las tipologías. Se trata de un proyecto de alta densidad que concentra la edificación en una pieza cuya escala dialoga con los edificios circundantes. A la vez, adopta un grano más pequeño de retranqueos, en consonancia con el volumen de las viviendas unifamiliares vecinas, a través de discontinuidades que favorecen el uso de azoteas como terrazas o cubiertas vegetales.El resultado es una volumetría articulada, con profundidad y altura variables, que multiplicael número de esquinas, incrementando la velocidad del aire y mejorando la ventilación en un clima como el de Ibiza, donde el comportamiento del edificio en verano es especialmente relevante. Fotografía: José HeviaEl proyecto plantea un sistema de habitaciones comunicantes al tresbolillo, insertadas entre los muros de carga principales y de traba, de manera que la estructura conforma el espacio. Este sistema no distingue entre la agregación y las unidades de vivienda, sino que pone en valor la habitación como unidad espacial y proyectual. Cada módulo de 4m x 3m cuenta con 12 m2 de superficie, independientemente de su uso. Las unidades constan de entre cuatro y seis módulos, acorde con un programa de vivienda social de uno, dos y tres dormitorios.El resto de compartimentación, puertas y carpinterías se plantean en madera de alerce, contrastando con la crudeza de la tierra. Al ubicar la cocina-comedor en el centro de la vivienda como módulo distribuidor, se eliminan pasillos y se visibiliza el trabajo doméstico, evitando roles de género. Para lograr flexibilidad y adaptabilidad, se redistribuyen las superficies, de modo que la sala cede espacio al resto de habitaciones, eliminando la hegemonía del estar, optimizando la planta y obteniendo su máximo rendimiento.

Fotografía: José HeviaEl proyecto plantea un sistema de habitaciones comunicantes al tresbolillo, insertadas entre los muros de carga principales y de traba, de manera que la estructura conforma el espacio. Este sistema no distingue entre la agregación y las unidades de vivienda, sino que pone en valor la habitación como unidad espacial y proyectual. Cada módulo de 4m x 3m cuenta con 12 m2 de superficie, independientemente de su uso. Las unidades constan de entre cuatro y seis módulos, acorde con un programa de vivienda social de uno, dos y tres dormitorios.El resto de compartimentación, puertas y carpinterías se plantean en madera de alerce, contrastando con la crudeza de la tierra. Al ubicar la cocina-comedor en el centro de la vivienda como módulo distribuidor, se eliminan pasillos y se visibiliza el trabajo doméstico, evitando roles de género. Para lograr flexibilidad y adaptabilidad, se redistribuyen las superficies, de modo que la sala cede espacio al resto de habitaciones, eliminando la hegemonía del estar, optimizando la planta y obteniendo su máximo rendimiento. Fotografía: José HeviaPara reducir la demanda energética tanto en invierno como en verano, se dispone una cubrición sobre el patio que funciona como atrio en invierno y chimenea solar en verano.Durante el invierno, el edificio adopta una forma compacta, captando calor a través de las galerías y atrios, y se protege con un SATE de corcho para evitar puentes térmicos e infiltraciones. La inercia térmica ayuda a mantener el calor durante la noche. Sin embargo, en verano, el atrio se abre y se despliegan las protecciones solares para aumentar el factor forma del edificio, permitiendo la disipación de calor y aumentando la velocidad del aire para mejorar la sensación térmica y el confort.Con el objetivo de incrementar la superficie de captación de los atrios, los patios se expanden en las plantas superiores, generando espacios comunitarios que actúan como invernaderos, facilitan el acceso a las cubiertas ajardinadas y promueven la socialización. Las escaleras conectan estos invernaderos con los rellanos de entrada a las viviendas y los patios de uso comunitario, resultado del vaciado de la volumetría. Una entrada única vincula los tres vestíbulos mediante un pasaje, acondicionado con gravas que drenan directamente al suelo, al igual que los jardines y patios privados de la parcela. Árboles, plantaciones y mobiliario urbano transforman el pasaje en un espacio de interacción para los vecinos.

Fotografía: José HeviaPara reducir la demanda energética tanto en invierno como en verano, se dispone una cubrición sobre el patio que funciona como atrio en invierno y chimenea solar en verano.Durante el invierno, el edificio adopta una forma compacta, captando calor a través de las galerías y atrios, y se protege con un SATE de corcho para evitar puentes térmicos e infiltraciones. La inercia térmica ayuda a mantener el calor durante la noche. Sin embargo, en verano, el atrio se abre y se despliegan las protecciones solares para aumentar el factor forma del edificio, permitiendo la disipación de calor y aumentando la velocidad del aire para mejorar la sensación térmica y el confort.Con el objetivo de incrementar la superficie de captación de los atrios, los patios se expanden en las plantas superiores, generando espacios comunitarios que actúan como invernaderos, facilitan el acceso a las cubiertas ajardinadas y promueven la socialización. Las escaleras conectan estos invernaderos con los rellanos de entrada a las viviendas y los patios de uso comunitario, resultado del vaciado de la volumetría. Una entrada única vincula los tres vestíbulos mediante un pasaje, acondicionado con gravas que drenan directamente al suelo, al igual que los jardines y patios privados de la parcela. Árboles, plantaciones y mobiliario urbano transforman el pasaje en un espacio de interacción para los vecinos.

10/23/2023

Así se hizo. Aularios de la Universidad San JorgeConceptualmente el proyecto necesitaba adecuarse a las necesidades del Campus Universitario. Para crecer ordenada y paulatinamente, se concibió el proyecto desde la globalidad, pero faseable y comprensible desde las partes.El resto de premisas se abordaron aplicando principios de economía de medios, rápida ejecución, máxima flexibilidad en el uso y en el crecimiento y eficiencia en su planteamiento energético.Consta de cuatro volúmenes con orientación norte-sur, construidos dos actualmente en fases diferenciadas, y de una calle longitudinal cubierta acristalada con orientación este-oeste, que los une por uno de los extremos. Los espacios exteriores entre edificios procuran superficies ajardinadas acogedoras, protegidas, por la galería, del viento del oeste.Los edificios se configuran como plantas libres de 12 metros de luz y 500 metros cuadrados diáfanos, en un formato desde dos a cuatro plantas, y destinadas cada una a un uso: Biblioteca, Aularios, espacios de Estar-Mediateca, etc. Permiten máxima flexibilidad, el módulo 6x12m, la planta diáfana libre de pilares, y la disposición compacta de núcleos de comunicación y aseos, lo garantizan.La construcción por fases, respondiendo a una lógica del lugar desde la gran escala y la escala próxima, va integrando la naturaleza en los espacios con una intervención mínima, respetando la orografía ataludada, resultando una arquitectura integrada en el lugar.La estructura y la envolvente responden a la necesidad de una rápida ejecución, y contribuyen a la eficiencia energética global, también el aprovechamiento geotérmico del terreno, las placas fotovoltaicas o la centralización de las instalaciones en una galería bajo el corredor.<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mN50Ejy-Fmw?si=zH9tLyATLYMmRkV6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

9/11/2023

Así se hizo. Documental Construyendo con árboles vivosConstruyendo con Árboles Vivos es el título del primer episodio de una serie de documentales que explora las obras de Al Borde. Con él, además, inauguramos nuestra sección Así se hizo. La historia tras el proyecto.En ella, cada mes, presentaremos un nuevo vídeo que se adentrará en los entresijos de un proyecto, en su intrahistoria.Se trata de una sección que haremos entre todos, en la que podrás participar. Si te interesa, accede a toda la información aquí. Este primer vídeo se centra en la Casa-Jardín, una vivienda unifamiliar ubicada en la zona suburbana de la ciudad de Quito, diseñada para un ecólogo. La casa se desarrolla en tres pequeños pabellones independientes de estructuras híbridas que combinan árboles vivos con diferentes sistemas constructivos, haciendo uso de una técnica vernácula de cercas vivas que se utilizaba en los Andes desde tiempos precolombinos.La Casa-Jardín es una búsqueda de coexistencia entre la arquitectura y la naturaleza. Se sustenta en un saber de construcción propio de la región que fusiona técnicas ancestrales precolombinas con las necesidades y desafíos contemporáneos, interconectando arquitectura, tradición y contexto. Nos plantea la búsqueda de una identidad propia, fundamentada en una identidad local.PARA VER EL DOCUMENTAL PULSA AQUÍ Críticos InvitadosLucía Durán, PHD. Directora Ejecutiva, Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. EcuadorInés del Pino, PHD. Docente e Investigadora, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. EcuadorNivaldo Andrade, PHD. Docente e Investigador, Universidade Federal da Bahia. BrasilFicha TécnicaGuión y Dirección: Pedro y Pablo OrellanaProducción: Al Borde y Pedro OrellanaDirección de Fotografía: Analía TorresSonido Directo y Mezcla: Andrés GalarzaMontaje: Pablo OrellanaColor: Leonardo EspinozaCon el Apoyo de: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio del EcuadorMedia Partner: Archdaily

Críticos InvitadosLucía Durán, PHD. Directora Ejecutiva, Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. EcuadorInés del Pino, PHD. Docente e Investigadora, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. EcuadorNivaldo Andrade, PHD. Docente e Investigador, Universidade Federal da Bahia. BrasilFicha TécnicaGuión y Dirección: Pedro y Pablo OrellanaProducción: Al Borde y Pedro OrellanaDirección de Fotografía: Analía TorresSonido Directo y Mezcla: Andrés GalarzaMontaje: Pablo OrellanaColor: Leonardo EspinozaCon el Apoyo de: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio del EcuadorMedia Partner: Archdaily

9/5/2023

Casa en rojoLa urbanización Calas de Guisando se encuentra en Cebreros, Ávila. Esta finca está dedicada al disfrute de la naturaleza, el relax y los deportes acuáticos en el atractivo embalse de San Juan.El respeto hacia el paisaje, la topografía natural y la vegetación existente son los principios fundamentales de nuestro trabajo. Fotografía: Montse ZamoranoUna casa unifamiliar para el fin de semana, algo más de 345 metros cuadrados, en un terreno de casi 1021 metros cuadrados con un desnivel de 16 metros entre el nivel de entrada (Oeste) y el agua (Este).Para una familia, compuesta por los padres y sus cuatro hijos, los espacios de reunión de sala y cocina deben estar conectados y propiciar la unidad familiar. También será valiosa el espacio exterior, especialmente en verano.La parcela se encuentra perpendicular al embalse y disfruta de unas vistas privilegiadas y acceso privado al agua en todo su límite Este.Se aplica un alto grado de protección a la parcela debido al valor ecológico del embalse y su vegetación circundante.Otras cosas importantes son la independencia espacial de los diferentes miembros de la familia, la posibilidad de conexión autónoma con el exterior y la continuidad visual existente en todos y cada uno de los niveles de la casa hacia el agua sin interferencias de la “arquitectura construida”.

Fotografía: Montse ZamoranoUna casa unifamiliar para el fin de semana, algo más de 345 metros cuadrados, en un terreno de casi 1021 metros cuadrados con un desnivel de 16 metros entre el nivel de entrada (Oeste) y el agua (Este).Para una familia, compuesta por los padres y sus cuatro hijos, los espacios de reunión de sala y cocina deben estar conectados y propiciar la unidad familiar. También será valiosa el espacio exterior, especialmente en verano.La parcela se encuentra perpendicular al embalse y disfruta de unas vistas privilegiadas y acceso privado al agua en todo su límite Este.Se aplica un alto grado de protección a la parcela debido al valor ecológico del embalse y su vegetación circundante.Otras cosas importantes son la independencia espacial de los diferentes miembros de la familia, la posibilidad de conexión autónoma con el exterior y la continuidad visual existente en todos y cada uno de los niveles de la casa hacia el agua sin interferencias de la “arquitectura construida”. Fotografía: Montse ZamoranoLa planta de la casa es la consecuencia directa del pleno respeto hacia la topografía y arbolado existente; creciendo y acortándose donde esté permitido.La conexión entre el nivel de entrada y el acceso al agua se gradúa mediante tres niveles intermedios en los que los diferentes miembros de la familia encuentran sus espacios privados y conectan fácilmente tanto con el nivel exterior como con el público del salón y la cocina, situados a modo de ombligo, entre el nivel de los padres y el de los niños. La relación que esta casa establece con el entorno es de permeabilidad y aprovechamiento.La zona de servicio tiene entrada independiente con un patio contiguo ubicado al inicio de la casa. Está equipado con espacio de almacenamiento y un área de trabajo flexible.Asimismo, el invitado, encuentra su propia independencia por medio de la circulación y se ubica cerca de la entrada principal.El horizonte será la referencia constante. Su experiencia variará a lo largo de la casa en relación con los demás elementos de la naturaleza: Un horizonte visto cerca del cielo y las copas de los árboles, a través de las interferencias de los troncos de los árboles o conectado espacialmente por la orilla.La casa tiene en cuenta criterios de sostenibilidad en los que se utiliza alta tecnología, construida en madera, tratando siempre de preservar los recursos naturales sin implicar inversiones en alta tecnología y con un menor impacto en el medio ambiente.La construcción en madera requiere menos energía, significa menos impacto ambiental y menos huella de carbono que las convencionales. El cuidadoso desarrollo de la planta dejará intactos los árboles. Te servirán como una protección sombría frente a las altas temperaturas del verano.

Fotografía: Montse ZamoranoLa planta de la casa es la consecuencia directa del pleno respeto hacia la topografía y arbolado existente; creciendo y acortándose donde esté permitido.La conexión entre el nivel de entrada y el acceso al agua se gradúa mediante tres niveles intermedios en los que los diferentes miembros de la familia encuentran sus espacios privados y conectan fácilmente tanto con el nivel exterior como con el público del salón y la cocina, situados a modo de ombligo, entre el nivel de los padres y el de los niños. La relación que esta casa establece con el entorno es de permeabilidad y aprovechamiento.La zona de servicio tiene entrada independiente con un patio contiguo ubicado al inicio de la casa. Está equipado con espacio de almacenamiento y un área de trabajo flexible.Asimismo, el invitado, encuentra su propia independencia por medio de la circulación y se ubica cerca de la entrada principal.El horizonte será la referencia constante. Su experiencia variará a lo largo de la casa en relación con los demás elementos de la naturaleza: Un horizonte visto cerca del cielo y las copas de los árboles, a través de las interferencias de los troncos de los árboles o conectado espacialmente por la orilla.La casa tiene en cuenta criterios de sostenibilidad en los que se utiliza alta tecnología, construida en madera, tratando siempre de preservar los recursos naturales sin implicar inversiones en alta tecnología y con un menor impacto en el medio ambiente.La construcción en madera requiere menos energía, significa menos impacto ambiental y menos huella de carbono que las convencionales. El cuidadoso desarrollo de la planta dejará intactos los árboles. Te servirán como una protección sombría frente a las altas temperaturas del verano.

(Regístrate para poder recomendar una obra)

(Recomienda una obra para su publicación)

(Búsqueda de obras por situación geográfica)

(Búsqueda de obras por tipología arquitectónica)

(Búsqueda de obras por arquitecto)

(Historial de obras publicadas en blogfundamentos)

- redfundamentos

- Login · Registro

- Contacto

- Anúnciate

- Plataforma de pago online