redfundamentos reúne espacios vinculados al mundo de la arquitectura y la universidad en España e Iberoamérica · redfundamentos.com

Publicación asociada a las Escuelas de Arquitectura de España e Iberoamérica · ritafundamentos.com

Buscador de cursos, masters y formación de posgrado en España e Iberoamérica · cursosfundamentos.com

Selección de obras y noticias · blogfundamentos.com

Arquitectos y estudiantes debaten sobre temas académicos y profesionales · forofundamentos.com · PROXIMA APERTURA

Base de datos sobre autores, textos publicados e inéditos y tesis doctorales · archivofundamentos.com · PROXIMA APERTURA

OBRAS

11/12/2020

LitibúEste proyecto fue concebido para una pareja de retirados que vive la mayor parte del año en Las Vegas y que quería pasar ciertas temporadas en México. Su ajustado presupuesto hizo que el equipo del estudio Palma tuviera que resolver el programa completo en tan solo 50 metros cuadrados. Vista desde el espacio central. Fotografía: Luis YoungLa vivienda, situada en el pequeño pueblo de Litibú, en Nayarit, invita a apreciar la belleza y el clima agradable de la costa Pacífica mexicana.El dormitorio y el espacio social se separan en dos volúmenes para crear un patio abierto en el medio. Construidos en hormigón, los elementos interiores como la encimera de la cocina, estanterías o dinteles, se muestran en la fachada como una divertida ruptura de la simetría del proyecto.

Vista desde el espacio central. Fotografía: Luis YoungLa vivienda, situada en el pequeño pueblo de Litibú, en Nayarit, invita a apreciar la belleza y el clima agradable de la costa Pacífica mexicana.El dormitorio y el espacio social se separan en dos volúmenes para crear un patio abierto en el medio. Construidos en hormigón, los elementos interiores como la encimera de la cocina, estanterías o dinteles, se muestran en la fachada como una divertida ruptura de la simetría del proyecto. Vista exterior hacia el dormitorio. Fotografía: Luis YoungEl clima fue el aspecto determinante del diseño, altos techos de palapa cubren los espacios principales, que a su vez pueden abrirse completamente hacia el exterior. Se utilizó estuco pigmentado en lugar de pintura, para evitar la acumulación de humedad en las paredes.

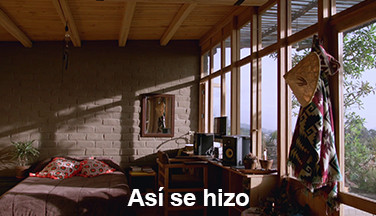

Vista exterior hacia el dormitorio. Fotografía: Luis YoungEl clima fue el aspecto determinante del diseño, altos techos de palapa cubren los espacios principales, que a su vez pueden abrirse completamente hacia el exterior. Se utilizó estuco pigmentado en lugar de pintura, para evitar la acumulación de humedad en las paredes. Vista del salón. Fotografía: Luis YoungA través de este proyecto pequeño pero muy inventivo, el equipo de Palma refleja su gran interés por la experimentación y la exploración.

Vista del salón. Fotografía: Luis YoungA través de este proyecto pequeño pero muy inventivo, el equipo de Palma refleja su gran interés por la experimentación y la exploración.

11/5/2020

Bungalows Camping los ManzanosEl programa de necesidades, señalado por el propietario-promotor, es el diseño de una vivienda temporal de vacaciones tipo bungalow que constaría de: salón-comedor-dormitorio, dormitorio principal, baño y cocina. Vista exterior. Fotografía: Héctor Santos-DíezEl programa se resuelve en un único volumen rectangular que se articula a ambos lados de un eje central, desde el cual se extienden dos pasarelas que invitan a entrar, al mismo tiempo que generan una zona de relación y resuelven la diferencia de cota entre exterior e interior y el acceso.

Vista exterior. Fotografía: Héctor Santos-DíezEl programa se resuelve en un único volumen rectangular que se articula a ambos lados de un eje central, desde el cual se extienden dos pasarelas que invitan a entrar, al mismo tiempo que generan una zona de relación y resuelven la diferencia de cota entre exterior e interior y el acceso. Vista exterior, acceso bungalows. Fotografía: Héctor Santos-DíezEn este espacio central se desdibujan interior-exterior. Este se cubre por un lucernario atravesado por unas vigas de madera que tamizan la entrada de la luz, en él se encuentran las circulaciones y el mueble de la cocina.

Vista exterior, acceso bungalows. Fotografía: Héctor Santos-DíezEn este espacio central se desdibujan interior-exterior. Este se cubre por un lucernario atravesado por unas vigas de madera que tamizan la entrada de la luz, en él se encuentran las circulaciones y el mueble de la cocina. Vista interior, espacio central. Fotografía: Héctor Santos-DíezA ambos lados de este espacio se articulan las diferentes estancias en dos piezas: este y oeste. En la primera, orientada al suroeste, se encuentra el salóncomedor-dormitorio que se abre completamente al espacio anterior a través de unas puertas correderas permitiendo la entrada de luz y la relación con la cocina. También recibe iluminación a través de un gran ventanal que ocupa la mayor parte de la fachada. En la otra se encontrarían el dormitorio principal y el baño, orientados al este.

Vista interior, espacio central. Fotografía: Héctor Santos-DíezA ambos lados de este espacio se articulan las diferentes estancias en dos piezas: este y oeste. En la primera, orientada al suroeste, se encuentra el salóncomedor-dormitorio que se abre completamente al espacio anterior a través de unas puertas correderas permitiendo la entrada de luz y la relación con la cocina. También recibe iluminación a través de un gran ventanal que ocupa la mayor parte de la fachada. En la otra se encontrarían el dormitorio principal y el baño, orientados al este.

10/29/2020

Casa Leona…arcos, patios, pérgolas profundas, ladrillo, talavera (un tipo de mayólica), barro, colores... esa nostalgia por la casa tradicional inspiró tanto a los clientes como el equipo de Colectivo Arrabal para desarrollar este proyecto. Conversando con los clientes, y sobre el feliz recuerdo de las casas en las que habían crecido, buscaron traer de vuelta esas sensaciones de texturas, materiales y formas. Vista exterior, patio. Fotografía: Paulina OjedaLa casa se encuentra en el barrio de El Encino, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, por lo que respetar su esencia era primordial.

Vista exterior, patio. Fotografía: Paulina OjedaLa casa se encuentra en el barrio de El Encino, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, por lo que respetar su esencia era primordial. Vista interior desde la primera planta, patio central. Fotografía: Paulina OjedaLa vivienda se genera en torno a tres patios, uno en la entrada, uno en el centro, y el último, en el fondo de la parcela. El espacio central pretende recuperar los patios centrales tradicionales. A pesar de ser un espacio cubierto, se percibe como uno exterior, y junto a la cocina, conforman el corazón de la casa. Desde el centro de la casa se cocina y brotan los aromas que hacen de una casa un lugar para compartir y habitar la calidez.

Vista interior desde la primera planta, patio central. Fotografía: Paulina OjedaLa vivienda se genera en torno a tres patios, uno en la entrada, uno en el centro, y el último, en el fondo de la parcela. El espacio central pretende recuperar los patios centrales tradicionales. A pesar de ser un espacio cubierto, se percibe como uno exterior, y junto a la cocina, conforman el corazón de la casa. Desde el centro de la casa se cocina y brotan los aromas que hacen de una casa un lugar para compartir y habitar la calidez. Vista interior, patio central y cocina. Fotografía: Paulina OjedaEl muro de separación entre parcelas también se convitió en un elemeto singular de la vivienda. Este, de aspecto ruinoso, forma parte de la vivienda siendo otro de los elementos que evocan la nostalgia de las casas antiguas.

Vista interior, patio central y cocina. Fotografía: Paulina OjedaEl muro de separación entre parcelas también se convitió en un elemeto singular de la vivienda. Este, de aspecto ruinoso, forma parte de la vivienda siendo otro de los elementos que evocan la nostalgia de las casas antiguas.

10/22/2020

46 viviendas dotacionales en la antigua fábrica Fabra & CoatsLa transformación de la nave G de la antigua fábrica de Fabra & Coats de Barcelona se incluye dentro de la recuperación de este complejo textil de los siglos XIX y XX para incorporarlo a la red de "las fábricas de la creación de BCN". Se aportarán al barrio de Sant Andreu más de 28.000 m2 en equipamientos y también, por primera vez en este tipo de actuaciones, en vivienda social. Vista exterior, fachada y acceso. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La nave G fue construida en 1905 para almacenar hilo. Tiene 100 m de largo por 15 de profundidad y 11 de altura y está dividida en dos plantas por un forjado intermedio de hormigón. La estructura, fachada y cubierta, es una unidad construida en fábrica de ladrillo macizo, teja árabe y estructura interior de acero, con una crujía de 3,36 m de ancho que se repite 25 veces. En el nivel de cubierta, se suceden a su vez 24 cerchas de acero laminado.Esta lógica constructiva industrial, según la cual el edificio se podría resumir en la repetición de una única sección transversal, se transformaba cuando entrabas en él porque la visión de toda la longitud de la nave se imponía sobre el aspecto repetitivo del módulo.

Vista exterior, fachada y acceso. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La nave G fue construida en 1905 para almacenar hilo. Tiene 100 m de largo por 15 de profundidad y 11 de altura y está dividida en dos plantas por un forjado intermedio de hormigón. La estructura, fachada y cubierta, es una unidad construida en fábrica de ladrillo macizo, teja árabe y estructura interior de acero, con una crujía de 3,36 m de ancho que se repite 25 veces. En el nivel de cubierta, se suceden a su vez 24 cerchas de acero laminado.Esta lógica constructiva industrial, según la cual el edificio se podría resumir en la repetición de una única sección transversal, se transformaba cuando entrabas en él porque la visión de toda la longitud de la nave se imponía sobre el aspecto repetitivo del módulo. Vista interior. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La primera decisión pasa por poner en valor su máxima dimensión que es la longitud: accedemos por el centro creando una plaza interior desde la que se inicia el recorrido de las escaleras en doble diagonal ascendente que comunica física y visualmente toda la nave desde la planta baja hasta las cerchas de la cubierta. El vestíbulo relaciona también la nave con la calle Parellada y con la plaza interior del recinto de Can Fabra. Este espacio comunitario en cascada es la nueva aportación estructural al edificio original.

Vista interior. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La primera decisión pasa por poner en valor su máxima dimensión que es la longitud: accedemos por el centro creando una plaza interior desde la que se inicia el recorrido de las escaleras en doble diagonal ascendente que comunica física y visualmente toda la nave desde la planta baja hasta las cerchas de la cubierta. El vestíbulo relaciona también la nave con la calle Parellada y con la plaza interior del recinto de Can Fabra. Este espacio comunitario en cascada es la nueva aportación estructural al edificio original. Vista interior, acceso viviendas. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La nueva construcción es por "ensamblaje". Es una construcción en seco realizada, al igual que en la nave industrial, con muy pocos materiales. Se usa mayoritariamente la madera, en todas sus formas: maciza, aglomerada, contralaminada... y se une como si de un tejido se tratase.

Vista interior, acceso viviendas. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La nueva construcción es por "ensamblaje". Es una construcción en seco realizada, al igual que en la nave industrial, con muy pocos materiales. Se usa mayoritariamente la madera, en todas sus formas: maciza, aglomerada, contralaminada... y se une como si de un tejido se tratase. Vista interior, viviendas. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La nave existente actúa como amortiguador térmico de las viviendas. Estas se separan de las fachadas y la cubierta originales de la nave y tienen su propia fachada de madera. Se crea un espacio intermedio por donde circula el aire con el objetivo de que no haya que climatizar las viviendas durante la mayor parte del año. La pared de 45 cm de ladrillo y la cubierta de teja cerámica de la nave original aportan con su masa aislamiento térmico y actúan a la vez de umbráculo para el nuevo edificio interior, a la vez que mantienen su presencia como fachada interna de los espacios comunitarios.

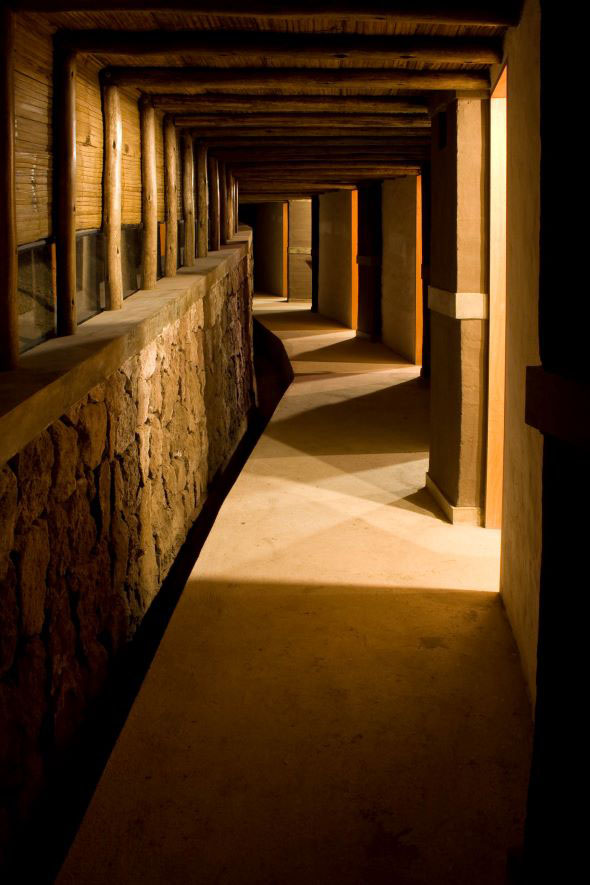

Vista interior, viviendas. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.La nave existente actúa como amortiguador térmico de las viviendas. Estas se separan de las fachadas y la cubierta originales de la nave y tienen su propia fachada de madera. Se crea un espacio intermedio por donde circula el aire con el objetivo de que no haya que climatizar las viviendas durante la mayor parte del año. La pared de 45 cm de ladrillo y la cubierta de teja cerámica de la nave original aportan con su masa aislamiento térmico y actúan a la vez de umbráculo para el nuevo edificio interior, a la vez que mantienen su presencia como fachada interna de los espacios comunitarios. Vista interior desde el corredor. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.En este espacio intermedio están las calles interiores de acceso a las viviendas, reconociendo así lo que era el antiguo recorrido de los paquetes de hilo con los puentes grúa y las cintas transportadoras.La estructura en "frame" de madera es una traslación de las antiguas estructuras de acero usadas como estanterías para el almacenaje de hilo.Los espacios comunitarios del vestíbulo se pueden ocupar de una forma totalmente libre y dan lugar a un espacio de relación vecinal en el que el intercambio de ideas y el uso común de estos espacios forman parte de la vida diaria de los ocupantes. La interacción entre las viviendas y el recinto cultural tiene como objetivo construir sinergias y relaciones entre los artistas del recinto y los ocupantes de las viviendas (algunos de ellos son los mismos artistas que trabajan en el recinto), generando un espacio de oportunidad para intervenciones temporales y dando así al edificio una complejidad añadida en relación al recinto de Fabra & Coats.

Vista interior desde el corredor. Fotografía: Jordi Surroca + Gael del Río / Roldán + Berengué arqts.En este espacio intermedio están las calles interiores de acceso a las viviendas, reconociendo así lo que era el antiguo recorrido de los paquetes de hilo con los puentes grúa y las cintas transportadoras.La estructura en "frame" de madera es una traslación de las antiguas estructuras de acero usadas como estanterías para el almacenaje de hilo.Los espacios comunitarios del vestíbulo se pueden ocupar de una forma totalmente libre y dan lugar a un espacio de relación vecinal en el que el intercambio de ideas y el uso común de estos espacios forman parte de la vida diaria de los ocupantes. La interacción entre las viviendas y el recinto cultural tiene como objetivo construir sinergias y relaciones entre los artistas del recinto y los ocupantes de las viviendas (algunos de ellos son los mismos artistas que trabajan en el recinto), generando un espacio de oportunidad para intervenciones temporales y dando así al edificio una complejidad añadida en relación al recinto de Fabra & Coats.

10/15/2020

Casa Entre MurosEl deseo de establecerse por siempre en un espacio que lo sienta como suyo, la búsqueda por vivir en armonía con la naturaleza, la necesidad de autonomía de los tres miembros que conforman la familia, el bajo presupuesto entendido como optimización de espacios y recursos, y la frase “Siempre hay otra manera de hacer las cosas y otra manera de vivir”, acuñada por Ella, se convirtieron en el punto de partida del proyecto. Vista exterior. Fotografía: Al BordeAlejada de Quito y del vértigo de la ciudad, la casa se implanta en las faldas del volcán Ilaló en un terreno indómito de alta pendiente, limitado por dos barrancos y abierto a la vista del valle.La relación armónica entre naturaleza y objeto construido es muy importante para su dueña y determinante en el diseño, proceso constructivo y funcionamiento de la casa. Por ello, siguiendo tradiciones ancestrales se hizo una ceremonia de pedido de permiso al volcán. Ofrendas y buenos augurios son enterrados generando un centro energético en el espacio que divide lo social de lo privado. La casa se entrega con una ceremonia de limpieza de malas energías. Finalmente se deposita una ofrenda en el centro energético que funciona como punto de contacto entre los usuarios y el volcán.

Vista exterior. Fotografía: Al BordeAlejada de Quito y del vértigo de la ciudad, la casa se implanta en las faldas del volcán Ilaló en un terreno indómito de alta pendiente, limitado por dos barrancos y abierto a la vista del valle.La relación armónica entre naturaleza y objeto construido es muy importante para su dueña y determinante en el diseño, proceso constructivo y funcionamiento de la casa. Por ello, siguiendo tradiciones ancestrales se hizo una ceremonia de pedido de permiso al volcán. Ofrendas y buenos augurios son enterrados generando un centro energético en el espacio que divide lo social de lo privado. La casa se entrega con una ceremonia de limpieza de malas energías. Finalmente se deposita una ofrenda en el centro energético que funciona como punto de contacto entre los usuarios y el volcán.Vista de la entrada. Fotografía: Al BordeLa construcción comienza con un corte en el terreno inclinado que permite generar una plataforma para el proyecto y suficiente materia prima para generar gruesos muros de carga. La forma ondulada e irregular resultante del corte en el terreno, define la disposición ordenada y rectilínea de cada muro de tapial. La sucesión de estos tapiales y las distintas alturas de la cubierta provoca que la vivienda se disemine en espacios, ya sea por usuario, o actividad puesto que la casa se entiende como una secuencia de refugios individuales.

Vista del corredor, detalle de materiales. Fotografía: Raed GindeayaPara evitar el efecto dominó los muros rompen su paralelismo resolviendo la estructura y fortaleciendo el carácter de cada “refugio”. Para tomar conciencia de la gran sección de los tapiales se excavaron los muros y en ellos se dispusó el mobiliario como estrategia de optimización del espacio. La circulación, concentrada en un extenso corredor, conforma un elemento que aísla el proyecto de los vecinos inmediatos, refuerza la autonomía de cada espacio y promueve la apertura de estos hacia la atractiva vista.

Vista del corredor, detalle de materiales. Fotografía: Raed GindeayaPara evitar el efecto dominó los muros rompen su paralelismo resolviendo la estructura y fortaleciendo el carácter de cada “refugio”. Para tomar conciencia de la gran sección de los tapiales se excavaron los muros y en ellos se dispusó el mobiliario como estrategia de optimización del espacio. La circulación, concentrada en un extenso corredor, conforma un elemento que aísla el proyecto de los vecinos inmediatos, refuerza la autonomía de cada espacio y promueve la apertura de estos hacia la atractiva vista. Corredor. Fotografía: Raed GindeayaLa tierra como material de construcción genera un bajo impacto en el entorno, la materia prima sale del desbanque en el terreno, no produce escombros, almacena calor y regula el clima interior al tener capacidad de absorber y desorber la humedad más rápido y en mayor cantidad que otros materiales.

Corredor. Fotografía: Raed GindeayaLa tierra como material de construcción genera un bajo impacto en el entorno, la materia prima sale del desbanque en el terreno, no produce escombros, almacena calor y regula el clima interior al tener capacidad de absorber y desorber la humedad más rápido y en mayor cantidad que otros materiales. Muros de tierra en construcción. Fotografía: Al BordeEsta arquitectura busca poner en evidencia la naturaleza material de los elementos que la componen, potenciando sus cualidades estéticas, formales, estructurales y funcionales.

Muros de tierra en construcción. Fotografía: Al BordeEsta arquitectura busca poner en evidencia la naturaleza material de los elementos que la componen, potenciando sus cualidades estéticas, formales, estructurales y funcionales.

10/8/2020

Escuela Infantil A BaiucaLa escuela se encuentra en el límite del casco urbano, donde este comienza a difuminarse con el entorno rural. El proyecto se plantea como una serie de volúmenes que se juntan cual casitas, tratando de reproducir a menor escala los rueiros —conjunto de edificios que forman una unidad dentro de la estructura de una ciudad— que se suceden poco más allá. Vista exterior del conjunto. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesEl esquema funcional es muy sencillo. Tres bandas longitudinales recogen las necesidades del programa. Al norte, administración y servicios; al sur las aulas y, en el centro, la sala de usos múltiples y distribuidor general del edificio.El acceso principal se produce desde la fachada este, la única en contacto con la calle. A lo largo de la fachada norte se propone un recorrido de servicio, para entrada de personal, suministros y mantenimiento de instalaciones.

Vista exterior del conjunto. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesEl esquema funcional es muy sencillo. Tres bandas longitudinales recogen las necesidades del programa. Al norte, administración y servicios; al sur las aulas y, en el centro, la sala de usos múltiples y distribuidor general del edificio.El acceso principal se produce desde la fachada este, la única en contacto con la calle. A lo largo de la fachada norte se propone un recorrido de servicio, para entrada de personal, suministros y mantenimiento de instalaciones. Vista exterior acceso. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesEl cuerpo central, aunque carece de particiones, está modulado espacialmente por el juego de cubiertas y lucernarios que animan y cualifican el espacio; matizan el impacto acústico y favorecen la entrada de luz natural y ventilación. Esta cualificación espacial, sin ser drástica, nos permite diferenciar visualmente áreas sucesivas y, consecuentemente, utilizarlas en diferentes momentos del día o para diferentes actividades.

Vista exterior acceso. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesEl cuerpo central, aunque carece de particiones, está modulado espacialmente por el juego de cubiertas y lucernarios que animan y cualifican el espacio; matizan el impacto acústico y favorecen la entrada de luz natural y ventilación. Esta cualificación espacial, sin ser drástica, nos permite diferenciar visualmente áreas sucesivas y, consecuentemente, utilizarlas en diferentes momentos del día o para diferentes actividades. Vista del interior, circulaciones. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesLa franja sur contiene las aulas. Sensiblemente cuadradas, con una parte de juegos de lado a lado, otra de higiene y otra de descanso. La zona de higiene, en fachada, nos permite disfrutar de control, luz y ventilación natural. La zona de descanso, hacia el interior, facilita usos relacionados con los audiovisuales o, simplemente, estructurar el aula en diferentes ámbitos.

Vista del interior, circulaciones. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesLa franja sur contiene las aulas. Sensiblemente cuadradas, con una parte de juegos de lado a lado, otra de higiene y otra de descanso. La zona de higiene, en fachada, nos permite disfrutar de control, luz y ventilación natural. La zona de descanso, hacia el interior, facilita usos relacionados con los audiovisuales o, simplemente, estructurar el aula en diferentes ámbitos. Vista del interior, aulas. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesSe utiliza un sistema estructural de muros de carga de abeto contra laminado, aislados en fachadas y trasdosados con tabla de pino tratada a la autoclave acabada con lasur, un recubrimiento y protección de elevada resistencia especial para maderas expuestas en el exterior. La cubierta se plantea con un doble tablero sobre correas de madera laminada, aislamiento y zinc.

Vista del interior, aulas. Fotografía: Santos-Diez | BISimagesSe utiliza un sistema estructural de muros de carga de abeto contra laminado, aislados en fachadas y trasdosados con tabla de pino tratada a la autoclave acabada con lasur, un recubrimiento y protección de elevada resistencia especial para maderas expuestas en el exterior. La cubierta se plantea con un doble tablero sobre correas de madera laminada, aislamiento y zinc.

(Regístrate para poder recomendar una obra)

(Recomienda una obra para su publicación)

(Búsqueda de obras por situación geográfica)

(Búsqueda de obras por tipología arquitectónica)

(Búsqueda de obras por arquitecto)

(Historial de obras publicadas en blogfundamentos)

- redfundamentos

- Login · Registro

- Contacto

- Anúnciate

- Plataforma de pago online