redfundamentos reúne espacios vinculados al mundo de la arquitectura y la universidad en España e Iberoamérica · redfundamentos.com

Publicación asociada a las Escuelas de Arquitectura de España e Iberoamérica · ritafundamentos.com

Buscador de cursos, masters y formación de posgrado en España e Iberoamérica · cursosfundamentos.com

Selección de obras y noticias · blogfundamentos.com

Arquitectos y estudiantes debaten sobre temas académicos y profesionales · forofundamentos.com · PROXIMA APERTURA

Base de datos sobre autores, textos publicados e inéditos y tesis doctorales · archivofundamentos.com · PROXIMA APERTURA

OBRAS

10/1/2020

Kusy KawsayEste proyecto nace como un planteamiento académico a David Guambo, estudiante de arquitectura al que se le propuso resolver una necesidad propia.Una trayectoria estudiantil forzada y la lejanía de la escuela de las montañas, lugar en el que vive Guambo, habían hecho que desarrollase hábitos que perjudicaban el descanso de los demás. No contar con un espacio privado y exclusivo que le permitiera trabajar y practicar su hobbie, la música, fue el punto de partida de este proyecto. Vista exterior desde la ladera. Fotografía: JAG Studio, Henry ToapantaLa comunidad donde se encuentra históricamente es un asentamiento indígena con técnicas constructivas ancestrales que han ido desapareciendo en el tiempo. Uno de los objetivos principales del proyecto fue recuperar estos sistemas, al generar un intercambio de experiencia entre la habilidad nata de los habitantes de la comunidad y los conocimientos adquiridos en la escuela, demostrando que se puede generar vida con lo que ha sido ignorado por la generación actual.

Vista exterior desde la ladera. Fotografía: JAG Studio, Henry ToapantaLa comunidad donde se encuentra históricamente es un asentamiento indígena con técnicas constructivas ancestrales que han ido desapareciendo en el tiempo. Uno de los objetivos principales del proyecto fue recuperar estos sistemas, al generar un intercambio de experiencia entre la habilidad nata de los habitantes de la comunidad y los conocimientos adquiridos en la escuela, demostrando que se puede generar vida con lo que ha sido ignorado por la generación actual.Construcción de la estructura. Fotografía: JAG Studio, Henry ToapantaSe aprovecharon las cualidades del lugar y las vistas hacia un paisaje muy singular. Para ello, la disposición sobre una ladera de pendiente pronunciada generaba un espacio cubierto de descanso para los trabajadores del campo, mientras que sobre él, se crea un espacio íntimo en el que desarrollar la creatividad.

Construcción de la cubierta. Fotografía: JAG Studio, Henry ToapantaPara su construcción se utilizaron elementos reciclados y materiales constructivos locales como madera, el bahareque —sistema constructivo a partir de cañas entretejidas recubiertas por barro— y la paja, tomada de los mismos páramos del lugar.

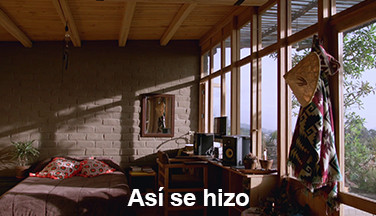

Vista interior. Fotografía: JAG Studio, Henry ToapantaEl resultado fue un lugar que invita a trabajar la creatividad sin limitaciones, alejado de todos y disfrutando de un paisaje natural que de paso a la inspiración.

Vista interior. Fotografía: JAG Studio, Henry ToapantaEl resultado fue un lugar que invita a trabajar la creatividad sin limitaciones, alejado de todos y disfrutando de un paisaje natural que de paso a la inspiración.

9/24/2020

Refugio UrbanoEl proyecto se sitúa en un terreno de 9x16 metros, muy cerca del arroyo La Cañada, Córdoba (Argentina). Se trata de crear un pequeño refugio urbano de uso mixto, en el que el cliente pueda desarrollar tanto su faceta laboral como su vida cotidiana. Vista aéra del entorno. Fotografía: Federico CairoliLa intervención apuesta por la renovación del tejido existente, en uno de los tantos espacios residuales urbanos que encontramos. Con el objetivo de hacer su pequeño aporte por detener la constante expansión de la ciudad, se aprovechan los tendidos de servicios e infraestructuras actuales, mejorando y poniendo en valor el patrimonio construido.

Vista aéra del entorno. Fotografía: Federico CairoliLa intervención apuesta por la renovación del tejido existente, en uno de los tantos espacios residuales urbanos que encontramos. Con el objetivo de hacer su pequeño aporte por detener la constante expansión de la ciudad, se aprovechan los tendidos de servicios e infraestructuras actuales, mejorando y poniendo en valor el patrimonio construido. Vista de la fachada princial. Fotografía: Federico CairoliEl proyecto parte de una estructura espacial existente que prácticamente cubría la totalidad del terreno. A partir de la acción de comenzar a socavar la masa se definen los patios que estructuran el planteamiento, donde la huella de la preexistencia se manifiesta espacialmente a través de la escala que toma la planta baja.

Vista de la fachada princial. Fotografía: Federico CairoliEl proyecto parte de una estructura espacial existente que prácticamente cubría la totalidad del terreno. A partir de la acción de comenzar a socavar la masa se definen los patios que estructuran el planteamiento, donde la huella de la preexistencia se manifiesta espacialmente a través de la escala que toma la planta baja. Vista desde el patio. Fotografía: Federico CairoliTodo el perímetro del terreno se materializa con ladrillo cerámico, el cual se corta en tres partes con el fin de optimizar el material y componer una envolvente cribada de 7,80 m de altura y 11 cm de espesor que define la expresión de la propuesta, resuelve las condiciones de seguridad, le otorga intimidad y construye en su interior una atmósfera espacial de gran calidad.

Vista desde el patio. Fotografía: Federico CairoliTodo el perímetro del terreno se materializa con ladrillo cerámico, el cual se corta en tres partes con el fin de optimizar el material y componer una envolvente cribada de 7,80 m de altura y 11 cm de espesor que define la expresión de la propuesta, resuelve las condiciones de seguridad, le otorga intimidad y construye en su interior una atmósfera espacial de gran calidad. Vista en perspectiva del patio. Fotografía: Federico CairoliCon la intención de optimizar la superficie acotada de la parcela, el programa se plantea en sentido vertical, en tres niveles superpuestos. Se propone una planta baja libre dividida entre dos patios que permite organizar el espacio de trabajo —estudio de arquitectura—, favoreciendo las ventilaciones cruzadas y una iluminación plena sin la incidencia del sol directo. De esta forma, se define sobre uno de los bordes un paquete de servicios conformado por una cocina, baño y zona de almacenaje, permitiendo el funcionamiento del espacio de trabajo de forma independiente.

Vista en perspectiva del patio. Fotografía: Federico CairoliCon la intención de optimizar la superficie acotada de la parcela, el programa se plantea en sentido vertical, en tres niveles superpuestos. Se propone una planta baja libre dividida entre dos patios que permite organizar el espacio de trabajo —estudio de arquitectura—, favoreciendo las ventilaciones cruzadas y una iluminación plena sin la incidencia del sol directo. De esta forma, se define sobre uno de los bordes un paquete de servicios conformado por una cocina, baño y zona de almacenaje, permitiendo el funcionamiento del espacio de trabajo de forma independiente. Espacio de trabajo. Fotografía: Federico CairoliSobre el primer nivel se desarrolla el área social. En un espacio integrado de estar, cocina, comedor y terraza que se abre plenamente hacia el norte. Se plantea en un entrepiso de doble altura el área privada a modo de dormitorio abierto, con la posibilidad de que en un futuro se pueda cubrir el vacío contemplando un crecimiento de dormitorios.

Espacio de trabajo. Fotografía: Federico CairoliSobre el primer nivel se desarrolla el área social. En un espacio integrado de estar, cocina, comedor y terraza que se abre plenamente hacia el norte. Se plantea en un entrepiso de doble altura el área privada a modo de dormitorio abierto, con la posibilidad de que en un futuro se pueda cubrir el vacío contemplando un crecimiento de dormitorios. Espacio interior a doble altura. Fotografía: Federico Cairoli

Espacio interior a doble altura. Fotografía: Federico Cairoli

9/17/2020

Rehabilitación: de granero a viviendaUna edificación agrícola y ganadera de principios del siglo XX ubicada en un pueblo de la Meseta castellana de España ha quedado en desuso. La intervención en la edificación existente se plantea como reciclaje de esta. Se pretende preservar la identidad del espacio productivo y el carácter vernáculo de su construcción. Vista desde el patio. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresPara rehabitar el edificio principal se le dota de luz, agua y calor. Se pretende vivir los distintos espacios según la época del año. La crujía del granero busca preservar la energía térmica mediante la inercia que le confiere el muro de adobe. Se completa la envolvente protegiendo la cubierta con aislamiento e impermeabilización mediante un panel sándwich que incorpora todas las soluciones. Colocado entre la teja vieja y la estructura de troncos y tablero de ripias de madera esta solución técnica pasa desapercibida.

Vista desde el patio. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresPara rehabitar el edificio principal se le dota de luz, agua y calor. Se pretende vivir los distintos espacios según la época del año. La crujía del granero busca preservar la energía térmica mediante la inercia que le confiere el muro de adobe. Se completa la envolvente protegiendo la cubierta con aislamiento e impermeabilización mediante un panel sándwich que incorpora todas las soluciones. Colocado entre la teja vieja y la estructura de troncos y tablero de ripias de madera esta solución técnica pasa desapercibida. Acceso a la vivienda. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresUn lucernario sobre la escalera, cambiando el panel ondulado por otro de policarbonato ilumina el espacio superior e inferior debido a la ligereza de la escalera de huellas de madera.

Acceso a la vivienda. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresUn lucernario sobre la escalera, cambiando el panel ondulado por otro de policarbonato ilumina el espacio superior e inferior debido a la ligereza de la escalera de huellas de madera. Vista interior. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresSe introduce un forjado ligero de viguetas metálicas vistas y panel sándwich para aprovechar la altura libre, sin alterar la volumetría original, pero se mantiene la altura total en los dos extremos del granero, con la escalera a un lado y una habitación para niños en el otro.Esta primera crujía es el ámbito más fresco durante el día en verano y en él se preserva mejor el calor que produce una estufa de leña en el invierno.

Vista interior. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresSe introduce un forjado ligero de viguetas metálicas vistas y panel sándwich para aprovechar la altura libre, sin alterar la volumetría original, pero se mantiene la altura total en los dos extremos del granero, con la escalera a un lado y una habitación para niños en el otro.Esta primera crujía es el ámbito más fresco durante el día en verano y en él se preserva mejor el calor que produce una estufa de leña en el invierno. Vista interior. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresLa segunda crujía, donde estaba la bodega contaba con tres cerchas de madera. Debido a las goteras, una de ellas estaba podrida. Se decide quitarla y abrir un patio central que genera un espacio exterior cercano a la cocina, el cual permite disfrutar de las comidas en verano. A ambos lados del patio se consiguen unos espacios luminosos que contrastan con los reducidos huecos del antiguo granero y que permiten crear jardines de invierno y zonas de estancia en los meses más fríos. Esto es posible porque se sustituye la teja vieja y parte de los tableros de ripias por paneles de policarbonato celular. Se busca aligerar una estructura con síntomas de agotamiento y generar un espacio a cubierto en el que percibir las variaciones lumínicas del espacio exterior. Un espacio membrana, entre el exterior y el interior, un lugar desprogramado para ser utilizado con mayor libertad que una vivienda.Así, un contendor sin uso y deteriorándose, se recicla para volver a convertirse en un espacio habitado.

Vista interior. Fotografía: Joaquín Mosquera CasaresLa segunda crujía, donde estaba la bodega contaba con tres cerchas de madera. Debido a las goteras, una de ellas estaba podrida. Se decide quitarla y abrir un patio central que genera un espacio exterior cercano a la cocina, el cual permite disfrutar de las comidas en verano. A ambos lados del patio se consiguen unos espacios luminosos que contrastan con los reducidos huecos del antiguo granero y que permiten crear jardines de invierno y zonas de estancia en los meses más fríos. Esto es posible porque se sustituye la teja vieja y parte de los tableros de ripias por paneles de policarbonato celular. Se busca aligerar una estructura con síntomas de agotamiento y generar un espacio a cubierto en el que percibir las variaciones lumínicas del espacio exterior. Un espacio membrana, entre el exterior y el interior, un lugar desprogramado para ser utilizado con mayor libertad que una vivienda.Así, un contendor sin uso y deteriorándose, se recicla para volver a convertirse en un espacio habitado.

9/10/2020

Oficinas calle Isla de FloresAldo Rossi en su Autobiografía Científica (1981) apuntaba que toda búsqueda creativa está fuertemente relacionada a una cierta forma de continuidad de la condición material de la arquitectura. Una guía para trabajar sobre lo existente que llamó “principio de continuidad”. Un factor que preside toda construcción, en donde la forma arquitectónica es lo que “permanece y determina la construcción en un mundo en que las funciones están en perpetuo cambio”. Vista del entorno. Fotografía: Federico CairoliEl proyecto trata de la reconversión de un depósito industrial en un edificio de oficinas con el objetivo de dar continuidad a la energía previamente desplegada. Dado que se situa en un entorno urbano mayormente doméstico, se decidió dar cuenta de su uso institucional exagerando las proporciones de las ventanas de la fachada principal.

Vista del entorno. Fotografía: Federico CairoliEl proyecto trata de la reconversión de un depósito industrial en un edificio de oficinas con el objetivo de dar continuidad a la energía previamente desplegada. Dado que se situa en un entorno urbano mayormente doméstico, se decidió dar cuenta de su uso institucional exagerando las proporciones de las ventanas de la fachada principal. Vista del patio interior. Fotografía: Federico CairoliEn el acceso, convertido en un gran vacío a triple altura, se introduce la escalera en chapa de alma llena y el ascensor con cabina y hueco totalmente vidriado, como si de un personaje que ocupa el espacio se tratase.Estructuralmente, el deposito constaba de una red de pilares y vigas de hormigón armado que se utiliza como marco para dar cabida al nuevo destino. El proyecto se basa en vaciar y completar esa estructura existente.

Vista del patio interior. Fotografía: Federico CairoliEn el acceso, convertido en un gran vacío a triple altura, se introduce la escalera en chapa de alma llena y el ascensor con cabina y hueco totalmente vidriado, como si de un personaje que ocupa el espacio se tratase.Estructuralmente, el deposito constaba de una red de pilares y vigas de hormigón armado que se utiliza como marco para dar cabida al nuevo destino. El proyecto se basa en vaciar y completar esa estructura existente. Vista interior del acceso. Fotografía: Federico CairoliLa dimensión vertical y la presencia del negro se tornaron en los temas recurrentes en la configuración del proyecto.

Vista interior del acceso. Fotografía: Federico CairoliLa dimensión vertical y la presencia del negro se tornaron en los temas recurrentes en la configuración del proyecto. Detalle materiales escalera y muros. Fotografía: Federico Cairoli

Detalle materiales escalera y muros. Fotografía: Federico Cairoli

9/3/2020

Vivienda TLa técnica de compactar tierra húmeda arcillosa dentro de un encofrado y con ello erigir un elemento de separación espacial, parece ser la lógica más pura y más directa para producir una habitación: material natural local, muro portante, envolvente sólido, masa térmica, forma monolítica, homogeneidad y cohesión material. Tamizado de las arenas. Fotografía: Mechthild KaiserTodo eso genera estética, desde su sencillez, humildad y honestidad hasta su fuerza de expresión. Ganar experiencia en esta técnica hasta culminar en una casa completa de tierra apisonada ha sido origen y motivo para este emprendimiento, desde la conceptualización del proyecto hasta la finalización de la obra. La inspiración vino del gran patrimonio arquitectónico de tierra en el Valle de Cinti (Chuquisaca, Bolivia), bodegas de vino y singani (bebida alcóholica boliviana), haciendas e iglesias. Aun en ruinas, o tal vez justo por ello, expresan hasta hoy el espíritu emprendedor y productivo de su tiempo y lugar, reflejo indudable de su entorno natural espectacular. Las ruinas en su forma pura, cuentan su historia, pero también transmiten mensajes a nuestro mundo contemporáneo.

Tamizado de las arenas. Fotografía: Mechthild KaiserTodo eso genera estética, desde su sencillez, humildad y honestidad hasta su fuerza de expresión. Ganar experiencia en esta técnica hasta culminar en una casa completa de tierra apisonada ha sido origen y motivo para este emprendimiento, desde la conceptualización del proyecto hasta la finalización de la obra. La inspiración vino del gran patrimonio arquitectónico de tierra en el Valle de Cinti (Chuquisaca, Bolivia), bodegas de vino y singani (bebida alcóholica boliviana), haciendas e iglesias. Aun en ruinas, o tal vez justo por ello, expresan hasta hoy el espíritu emprendedor y productivo de su tiempo y lugar, reflejo indudable de su entorno natural espectacular. Las ruinas en su forma pura, cuentan su historia, pero también transmiten mensajes a nuestro mundo contemporáneo. Construcción de la cubierta. Fotografía: Mechthild KaiserLa casa forma parte de un conjunto de construcciones existentes en un terreno grande con parcelas agrícolas y un bosque de eucalipto, que colinda con el rio Guadalquivir por el lado este y con el pueblo de San Lorenzo por el lado oeste. Su uso es habitacional. El lugar ofrece un entorno completamente natural apto para un disfrute activo y/o pasivo, para la vacación o para el tiempo de la tercera edad.

Construcción de la cubierta. Fotografía: Mechthild KaiserLa casa forma parte de un conjunto de construcciones existentes en un terreno grande con parcelas agrícolas y un bosque de eucalipto, que colinda con el rio Guadalquivir por el lado este y con el pueblo de San Lorenzo por el lado oeste. Su uso es habitacional. El lugar ofrece un entorno completamente natural apto para un disfrute activo y/o pasivo, para la vacación o para el tiempo de la tercera edad. Vista exterior de la vivienda. Fotografía: Mauricio MéndezLa parcela de la casa es cuadrada y fue recortada de un sembradío de maíz, una “Chacra”; un camino de acceso la separa del bosque de eucalipto. La dinámica principal del volumen es en sentido norte – sur, las ventanas principales se sitúan al este y al oeste.

Vista exterior de la vivienda. Fotografía: Mauricio MéndezLa parcela de la casa es cuadrada y fue recortada de un sembradío de maíz, una “Chacra”; un camino de acceso la separa del bosque de eucalipto. La dinámica principal del volumen es en sentido norte – sur, las ventanas principales se sitúan al este y al oeste. Vista exterior de la vivienda. Fotografía: Mauricio MéndezLa estructura habitacional coincide con la estructura portante. Los muros de Tapial de 36 cm de grosor se ejecutan en forma de U, con sus dos esquinas garantizan una estructura fuerte y rígida. Cada esquina fue tapiada en una sola fase de trabajo, sin juntas. Para la formación de la planta se erigieron cinco de estas Us, dejando vacíos entre ellas, los cuales permiten la transición espacial, la ventilación cruzada y la iluminación natural. Cuatro muros libres de Tapial articulan y extienden este volumen compacto, lo clavan a la tierra en sus puntos extremos y definen las zonas intermedias entre interior y exterior.

Vista exterior de la vivienda. Fotografía: Mauricio MéndezLa estructura habitacional coincide con la estructura portante. Los muros de Tapial de 36 cm de grosor se ejecutan en forma de U, con sus dos esquinas garantizan una estructura fuerte y rígida. Cada esquina fue tapiada en una sola fase de trabajo, sin juntas. Para la formación de la planta se erigieron cinco de estas Us, dejando vacíos entre ellas, los cuales permiten la transición espacial, la ventilación cruzada y la iluminación natural. Cuatro muros libres de Tapial articulan y extienden este volumen compacto, lo clavan a la tierra en sus puntos extremos y definen las zonas intermedias entre interior y exterior. Vista detalle de la estructura de la cubierta. Fotografía: Mauricio MéndezCimientos y sobrecimientos corridos de hormigón compactado y una viga anular de hormigón armado conectan todo en sentido horizontal. El objetivo del primero es elevar el muro de tierra por encima de la zona de humedad, el segundo cumple además la función de dintel para ventanas y puertas.

Vista detalle de la estructura de la cubierta. Fotografía: Mauricio MéndezCimientos y sobrecimientos corridos de hormigón compactado y una viga anular de hormigón armado conectan todo en sentido horizontal. El objetivo del primero es elevar el muro de tierra por encima de la zona de humedad, el segundo cumple además la función de dintel para ventanas y puertas. Acceso. Fotografía: Mechthild KaiserEl cuerpo solido central da referencia a las casas tradicionales, las extensiones hacia el espacio exterior son interpretaciones de patio y galería como distintivos de la vivienda rural. Todo eso se encuentra en un contraste sorprendente con los muros de tapial. Su forma geométrica perfecta que muestra al mismo tiempo una superficie llena de vida provocada por sus irregularidades naturales. La estructura horizontal de la tapia resulta del proceso particular de apisonar la tierra en capas. El color y la textura de la superficie resultan directamente de la mezcla de la tierra y la arena gruesa y fina.

Acceso. Fotografía: Mechthild KaiserEl cuerpo solido central da referencia a las casas tradicionales, las extensiones hacia el espacio exterior son interpretaciones de patio y galería como distintivos de la vivienda rural. Todo eso se encuentra en un contraste sorprendente con los muros de tapial. Su forma geométrica perfecta que muestra al mismo tiempo una superficie llena de vida provocada por sus irregularidades naturales. La estructura horizontal de la tapia resulta del proceso particular de apisonar la tierra en capas. El color y la textura de la superficie resultan directamente de la mezcla de la tierra y la arena gruesa y fina. Vista del interior. Fotografía: Mechthild KaiserLa tecnología del tapial es muy laboriosa y requiere de disciplina y precisión en el trabajo, sin embargo este proceso se compensa con el bajo coste de la materia prima, un mínimo impacto para el medio ambiente y grandes resultados al finalizar la obra.

Vista del interior. Fotografía: Mechthild KaiserLa tecnología del tapial es muy laboriosa y requiere de disciplina y precisión en el trabajo, sin embargo este proceso se compensa con el bajo coste de la materia prima, un mínimo impacto para el medio ambiente y grandes resultados al finalizar la obra.

7/30/2020

3 Ascensores de ValparaísoHubo alguna vez un sistema de ascensores, más bien funiculares, que subían por las faldas de los cerros de Valparaíso hasta llegar a las casas de colores desde donde se podía contemplar el plan urbano, el puerto y el mar. Los ascensores porteños son uno de los símbolos más característicos e iconográficos de la ciudad, cada uno de ellos tiene su propia evolución y en su conjunto, son parte de la historia de Valparaíso y su desarrollo industrial, evidenciando también problemáticas sociales y económicas que sufre la ciudad. Pero más allá de tener un enorme valor patrimonal y social, estos artefactos surgen, evolucionan y forman parte del sistema de transporte público para los habitantes de la ciudad y los visitantes. Contexto urbano ascensor Cordillera. Fotografía: Aryeh KornfeldDe treinta ascensores que alguna vez hubo, sólo seis se encontraban operativos y otros se encuentran en demolición, inhabilitados o en abandono. Ante esta situación de decadencia, el Gobierno de Chile llama a concurso público para recuperar e integrar a la ciudad nueve ascensores, de los cuales tres fueron reconstruídos por Cristóbal Tirado, Silvia Barbera y Jorge Batesteza.

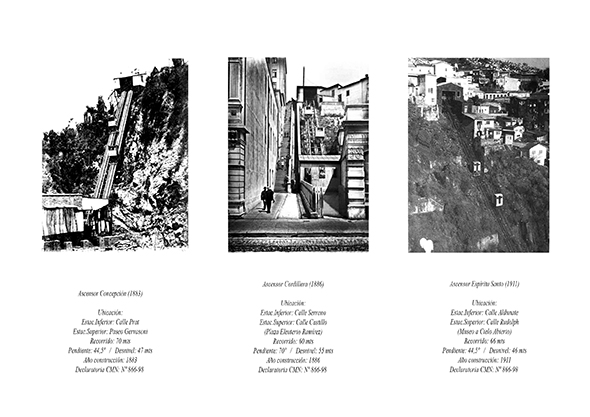

Contexto urbano ascensor Cordillera. Fotografía: Aryeh KornfeldDe treinta ascensores que alguna vez hubo, sólo seis se encontraban operativos y otros se encuentran en demolición, inhabilitados o en abandono. Ante esta situación de decadencia, el Gobierno de Chile llama a concurso público para recuperar e integrar a la ciudad nueve ascensores, de los cuales tres fueron reconstruídos por Cristóbal Tirado, Silvia Barbera y Jorge Batesteza. Antecedentes. Imagen cedida por los arquitectosLa rehabilitación de los ascensores Concepción, Cordillera y Espíritu Santo busca restaurar, poner en funcionamiento e integrarlos a los actuales ascensores en operación del sistema de transporte público, actualizando su funcionamiento y poniendo en valor sus características patrimoniales. El proyecto nace con el objetivo de rescatar y dar un nuevo ciclo de vida útil a los tres ascensores. Verdaderos iconos del puerto, tres de los más antiguos construidos en la ciudad —1883, 1886 y 1911 respectivamente— y que han experimentado la evolución tecnológica del sistema mecánico de funcionamiento.

Antecedentes. Imagen cedida por los arquitectosLa rehabilitación de los ascensores Concepción, Cordillera y Espíritu Santo busca restaurar, poner en funcionamiento e integrarlos a los actuales ascensores en operación del sistema de transporte público, actualizando su funcionamiento y poniendo en valor sus características patrimoniales. El proyecto nace con el objetivo de rescatar y dar un nuevo ciclo de vida útil a los tres ascensores. Verdaderos iconos del puerto, tres de los más antiguos construidos en la ciudad —1883, 1886 y 1911 respectivamente— y que han experimentado la evolución tecnológica del sistema mecánico de funcionamiento. Rótula urbana, ascensor Cordillera. Fotografía: Aryeh KornfeldComo 'criterios de intervención', se defininieron varios conceptos a considerar: la consolidación del ascensor como sistema de transporte, el rescate del Patrimonio Industrial, la puesta en valor de los vestigios de la Memoria Histórico Evolutiva del ascensor, y la recuperación del rol histórico del conjunto como pieza de desarrollo urbano. Para ello se subdividió cada ascensor en cinco partes: estación inferior, plano de rodadura, máquina, carros y estación superior.

Rótula urbana, ascensor Cordillera. Fotografía: Aryeh KornfeldComo 'criterios de intervención', se defininieron varios conceptos a considerar: la consolidación del ascensor como sistema de transporte, el rescate del Patrimonio Industrial, la puesta en valor de los vestigios de la Memoria Histórico Evolutiva del ascensor, y la recuperación del rol histórico del conjunto como pieza de desarrollo urbano. Para ello se subdividió cada ascensor en cinco partes: estación inferior, plano de rodadura, máquina, carros y estación superior. Detalles interior del ascensor Concepción. Fotografía: Aryeh KornfeldA las estaciones inferiores se accede por los espacios intersticiales de edificios existentes, por tanto se propone consolidar los muros medianeros como perímetro natural, liberándolos de programas y otorgando continuidad material entre interior y exterior. En los planos de rodadura se consolidan estructuralmente los soportes y el sistema de rieles. Por otro lado, la máquina mantiene el sistema electro-mecánico, incorpora sistemas de seguridad actuales y recupera y reemplaza componentes y piezas mecánicas.

Detalles interior del ascensor Concepción. Fotografía: Aryeh KornfeldA las estaciones inferiores se accede por los espacios intersticiales de edificios existentes, por tanto se propone consolidar los muros medianeros como perímetro natural, liberándolos de programas y otorgando continuidad material entre interior y exterior. En los planos de rodadura se consolidan estructuralmente los soportes y el sistema de rieles. Por otro lado, la máquina mantiene el sistema electro-mecánico, incorpora sistemas de seguridad actuales y recupera y reemplaza componentes y piezas mecánicas. Estación superior del ascensor Concepción. Fotografía: Aryeh KornfeldPor último, en la estación superior, se exhibe la máquina como puesta en valor del patrimonio industrial, se consolida su condición de rótula urbana implementando nuevos programas en los recintos en desuso, se recuperan y respetan los volumenes históricos y se mejoran las condiciones de accesibilidad a la estación, a los carros y los distintos niveles.Dada la condición industrial de los ascensores como Patrimonio Nacional y de la UNESCO, la intervención proyectual propone la máquina y el sistema electro-mecánico como pieza museográfica en funcionamiento y exhibición, definiendo con ello toda la operación proyectual. Tras un preciso estudio mecánico, se definieron las piezas a mantener, recuperar y reconstruir.

Estación superior del ascensor Concepción. Fotografía: Aryeh KornfeldPor último, en la estación superior, se exhibe la máquina como puesta en valor del patrimonio industrial, se consolida su condición de rótula urbana implementando nuevos programas en los recintos en desuso, se recuperan y respetan los volumenes históricos y se mejoran las condiciones de accesibilidad a la estación, a los carros y los distintos niveles.Dada la condición industrial de los ascensores como Patrimonio Nacional y de la UNESCO, la intervención proyectual propone la máquina y el sistema electro-mecánico como pieza museográfica en funcionamiento y exhibición, definiendo con ello toda la operación proyectual. Tras un preciso estudio mecánico, se definieron las piezas a mantener, recuperar y reconstruir. Interior de un carro en el ascensor Espíritu Santo. Fotografía: Aryeh KornfeldLa reconstrucción de los carros recupera la ingeniería naval característica del puerto y los materiales industriales, incorporando la condición de miradores móviles del puerto. Las innovaciones tecnológicas se relegan a los sistemas de seguridad, que fueron adaptados y actualizados, y también a la adaptación de las estaciones a la nueva solicitud de accesibilidad universal. Por último, se tomó la decisión de preservar la existencia de los operarios como Patrimonio Cultural Inmaterial a pesar de que la automatización absoluta de los sistemas no requieran de ellos. .

Interior de un carro en el ascensor Espíritu Santo. Fotografía: Aryeh KornfeldLa reconstrucción de los carros recupera la ingeniería naval característica del puerto y los materiales industriales, incorporando la condición de miradores móviles del puerto. Las innovaciones tecnológicas se relegan a los sistemas de seguridad, que fueron adaptados y actualizados, y también a la adaptación de las estaciones a la nueva solicitud de accesibilidad universal. Por último, se tomó la decisión de preservar la existencia de los operarios como Patrimonio Cultural Inmaterial a pesar de que la automatización absoluta de los sistemas no requieran de ellos. .

(Regístrate para poder recomendar una obra)

(Recomienda una obra para su publicación)

(Búsqueda de obras por situación geográfica)

(Búsqueda de obras por tipología arquitectónica)

(Búsqueda de obras por arquitecto)

(Historial de obras publicadas en blogfundamentos)

- redfundamentos

- Login · Registro

- Contacto

- Anúnciate

- Plataforma de pago online